Dans la préface de la critique de la connaissance, Kant remarque que la première des tâches est de se poser la question « que puis-je connaître », c’est-à-dire rechercher les limites de ce que l’on peut prétendre pouvoir connaître. C’est l’examen et la critique de son propre pouvoir d’examiner, de critiquer, de connaître. Il s’agit, pour la raison humaine, de dresser un tribunal, le tribunal de la connaissance humaine pour juger de sa valeur et de ses limites. Ainsi la raison est-elle le juge, l’accusé (est-elle capable d’accoucher la vérité ?) et le témoin (elle doit mettre en avant tout ce qu’elle est capable de faire). C’est le diallèle, le cercle vicieux d’une raison qui se juge elle-même.

Conclura-t-elle à sa non-valeur, elle aura pour cela, pour cette démonstration, fait confiance à sa propre valeur et alors elle se contredit. Conclura-t-elle à sa valeur, alors elle a pour cela utilisé ce qu’il fallait démontrer et cela entache sa démonstration de nullité.

Puis-je connaître la réalité ?

Les dogmatistes, ceux qui considèrent leurs théories comme des vérités indiscutables, se divisent en deux catégories sur cette question : les positifs et les négatifs.

Pour les premiers, le verdict est positif. C’est la totale confiance accordée à la raison humaine. Si elle cherche dans la bonne voie, dans la bonne direction, elle peut saisir la réalité elle-même et atteindre la vérité absolue. Ce n’est cependant pas sans difficulté. Pour les stoïciens, pour Platon, pour Spinoza, il s’agit de la récompense de toute une ascèse intellectuelle.

Schopenhauer : « la vérité n’est pas une fille qui saute au cou de qui ne la désire pas, c’est bien une beauté altière à qui l’on doit tout sacrifier sans être assuré pour cela de la moindre faveur ».

Pour les seconds, c’est le contraire. Une condamnation absolue et sans appel. L’homme ne peut rien connaître tant en métaphysique qu’en sciences, en morale, en esthétique. Les sophistes (Protagoras), les néoacadémiciens (Arcésilas, Carnéade) étaient de ceux-là. D’après Cicéron (livre I des académiques), Zénon de Cittium, le chef des stoïciens, à cause de l’obscurité de ces questions, avait réduit Socrate à faire l’aveu de son ignorance et, avant lui, presque tous les anciens. Ils avancèrent que l’on ne peut rien connaître, rien comprendre, rien savoir, que la sensibilité est bornée, l’intelligence faible, la vie courte et la vérité, comme disait Démocrite, plongée au fond d’un puits, que la vérité n’a que faire ici-bas, enfin, que tout est enveloppé de ténèbres.

Objection : le dogmatisme négatif est intenable dans la vie pratique, car le fait de s’écarter d’un lourd véhicule ou de se nourrir montre que l’on sait positivement quelque chose.

Pour les sceptiques, le verdict n’a jamais été rendu : on continue à débattre ! Le mot vient du grec skeptomaï (j’examine). J’examine et en toute bonne fois, je ne peux répondre, les arguments contraires s’équivalent, alors je me tais. D’ailleurs, je ne suis pas sûr même que les arguments contraires s’équivalent. Je dirais plutôt que je manque d’arguments pour me prononcer. Le diallèle d’une raison se jugeant elle-même me donne raison.

Le doute est l’état naturel de l’esprit qui s’interroge, caractérisé à des degrés différents soit par l’incertitude concernant l’existence ou la réalisation d’un fait, soit par l’hésitation sur la conduite à tenir, soit par la suspension du jugement[1] entre deux propositions contradictoires.

Ainsi « le sceptique examine et il se tait », et il se tait sur toute chose.

Pour les sceptiques, que Socrate ne sache rien, il ne le sait pas avec certitude et donc il n’a pas le droit de dire « je ne sais qu’une seule chose, c’est que je ne sais rien. En d’autres termes, s’il ne sait rien, alors il ne devrait même pas savoir qu’il ne sait rien.

Timon (325-235 av. J.-C.) : « Chaque chose n’est pas plus qu’elle n’est pas, elle est et n’est pas à la fois, ni elle n’est ni elle n’est pas ».

Pyrrhon (375-265 av. J.-C.) : « Rien n’est ni beau, ni laid, ni juste, ni injuste, et de même pour toute chose. Rien n’est vérité, mais les hommes font tout par lois et coutumes, car chaque chose n’est pas plus telle que telle ».

Et voici une conséquence étrange du doute, c’est l’ataraxie [d’un mot grec signifiant absence de troubles, tranquillité de l’âme].

Timon écrit “Pour tous ceux qui seront ainsi disposés (c’est-à-dire sceptiques), il en résultera le silence et ensuite le calme [« Ils doutèrent et le calme s’ensuivit comme l’ombre suit le corps »].

La chose s’explique aisément. Puisque les choses ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni utiles, ni inutiles, tout événement me laisse indifférent.

« C’est un mol oreiller le doute pour une tête bien faite » Montaigne, Essais.

Il existe donc trois sortes de doute :

- Celui philosophique du scepticisme, un doute heureux, une manière de concevoir la vie. Ce doute est définitif : il doute de la possibilité de l’esprit humain de connaître la vérité.

- Celui du chercheur, de l’esprit critique qui croit en la possibilité de trouver le vrai, c’est alors un outil, une méthode. Ici le doute est provisoire, il s’agit d’atteindre la vérité et elle en vaut la peine, mais, pour mieux l’atteindre, il convient d’examiner de près le problème, de refuser d’affirmer ou de nier aussi longtemps qu’on n’a pas la démonstration ou la preuve de ce qui est. C’est le doute de Descartes qui veut bâtir sur du roc ou de l’argile et non sur du sable et de la boue.

Gobelot : « la science est ce qui a subi l’épreuve du doute et l’a finalement surmonté. La science commence quand le doute s’achève ».

- Enfin celui de tout un chacun qui, sans s’y attendre, se met à douter et ce doute-là est une torture.

Albert Samain (1893) :

Il est des nuits de doute où l’angoisse vous tord

Et ces nuits-là, je vais dans l’ombre comme un mort.

Objection : le scepticisme absolu est intenable dans la vie pratique. « On peut être irrésolu en ces jugements, pas en ses actions », affirme Descartes. Montaigne pose la question « que sais-je ? », il n’empêche, lorsque la peste éclate à Bordeaux, il sait très bien qu’il lui faut fuir la ville s’il ne veut être pas être malade. Il sait aussi la valeur de ses serfs !

– Pour répondre à cette objection, les sceptiques ont cherché des règles d’action :

– Arcécilias propose comme ligne de vie le « raisonnable ». Sans doute n’est-il pas rationnel, c’est à dire évident pour la raison, qu’il faille s’écarter d’un lourd véhicule, mais c’est raisonnable.

– Carménide propose comme règle d’action non la vérité, la certitude, mais le probable.

Cicéron, dans le livre II des académiques, définit ainsi le probabilisme de Carménide « Car quoi ! Le sage, en montant sur un vaisseau est-il sûr et certain de naviguer selon son désir ? Comment pourrait-il l’être ? Mais s’il part d’ici pour une courte traversée, sur un bon navire, avec un bon pilote et par un temps serein comme celui-ci, il lui paraît probable qu’il doive arriver sans incident. Sur des calculs de ce genre, le sage se réglera pour agir ou ne pas agir ».

Ne vous moquez pas ! Il est notable que chacun de nous, à son insu, règle son action sur le probable, non sur le vrai, le sûr et l’évident, ce qui serait impossible.

Enfin, il y a la position de ceux qui, comme Kant, Comte, les pragmatiques, affirment que le fond des choses nous échappe et que l’absolu est inaccessible, mais qui, par ailleurs, soutiennent qu’un certain aspect des choses est pénétrable à notre connaissance.

Pascal : « la dernière démarche de la raison est de comprendre qu’il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Elle n’est que faiblesse si elle ne va pas jusqu’à reconnaître cela ».

Hamlet : « il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que la philosophie n’en peut concevoir ».

Pour lui, l’homme est incapable de concevoir et de saisir par la raison les immensités. Pour Pascal, la clé de la connaissance, c’est le cœur, c’est-à-dire la foi, la révélation.

Comment puis-je connaître la vérité ?

Les philosophes distinguent la sensibilité (faculté d’obtenir par les sens des impressions et donc la connaissance de ce qui existe en dehors de nous) et l’entendement (faculté de penser les objets de la connaissance).

On distingue également l’a priori (= avant d’être allé y voir) de l’a posteriori (=après y être allé voir)

Une connaissance est a posteriori ou empirique lorsque, pour l’obtenir, notre esprit est sorti de lui-même pour aller étudier une réalité extérieure à lui. Par exemple, l’enfant sait a posteriori, c’est-à-dire après en avoir fait la douloureuse expérience, que le feu brûle.

Une connaissance est a priori lorsque l’esprit entre en sa possession sans y être allé voir, sans faire d’expérience. Ainsi, je sais a priori que ma montre coulera si je la pose sur l’eau. Je n’ai pas besoin d’en faire l’expérience. Oui, mais on voit bien là que ma proposition est la conclusion d’un raisonnement qui a comme point de départ des propositions a posteriori, à savoir que j’ai constaté que ce qui est plus dense que l’eau s’enfonce et que ma montre est très dense. On dit, dans ce cas, que ma proposition est un a priori indirect, mais c’est un a priori. C’est la différence entre les imbéciles et les autres. Un imbécile est incapable de savoir par le raisonnement (c’est-à-dire a priori), les lois scientifiques, l’exemple d’autrui ou la tradition. Il est obligé de faire l’expérience. Son école, ce n’est pas la réflexion, mais la vie, l’expérience réelle par opposition à l’expérience mentale qui est le raisonnement.

Bien entendu, il y a des a priori, non plus indirects ou relatifs, mais purs, directs, des notions ou des propositions conçues ou exigées exclusivement par l’esprit. Ce sont les mathématiques et les idées innées (perfection, infini, Dieu, etc.).

Lorsqu’elles sortent de l’activité propre de l’esprit, on parle de sciences abstraites (les mathématiques), les autres sont appelées sciences concrètes c’est-à-dire que l’esprit doit soumettre ses lois aux données expérientielles, aux phénomènes concrets.

On parle encore de résultats empiriques lorsque ceux-ci sont obtenus en interrogeant la nature, c’est-à-dire en mettant en place une ou des expériences (je mets en place un dispositif pour mesurer, énoncer, vérifier la loi de la chute d’un corps ; on parlera dans ce cas plus précisément de connaissance expérimentale ou de sciences expérimentales). On notera que dans ce cadre, une partie du travail se fait « en réfléchissant » (cf. Galilée) : la recherche des lois se fait de façon rationnelle avec l’esprit qui conçoit a priori l’hypothèse, mais cette hypothèse, pour être valable, doit se confronter aux faits, rendre compte des faits. On dira alors que la loi est expérientielle. En sciences expérimentales, devant le tribunal de la connaissance, si c’est l’esprit qui est l’accusé et le juge, car c’est lui qui conçoit ingénieusement et pose les questions, c’est l’expérience qui est le témoin et qui a le dernier mot.

Ainsi, Spencer[2] qualifie les sciences expérimentales comme la physique, la chimie, la biologie, de « sciences abstraites concrètes » (l’esprit est obligé de sortir de lui-même pour obtenir en définitive des notions abstraites ou lois, mais qui sont en relation avec des phénomènes concrets, les données expérientielles) tandis que les mathématiques sont qualifiés de « sciences abstraites » (l’esprit manie en lui-même et pour lui-même notions et propositions qui sont abstraites et se déduisent les unes des autres).

Les sciences sont ainsi catégorisées

- Déductives pures (abstraites) : les mathématiques.

- Expérimentales (abstraites-concrètes) de la nature : la physique, la chimie, la biologie.

- Expérimentales (abstraites-concrètes) humaines : la psychologie, la sociologie et l’histoire.

- Expérimentales humaines : l’histoire factuelle.

- Déductives et expérimentales : l’astronomie.

Remarque : si empirique signifie expérientiel par opposition à rationnel, empirique a un second sens par opposition à expérimental.

On dit qu’une connaissance expérientielle est empirique lorsqu’elle est issue d’une observation spontanée, non vérifiée, on dit qu’elle est expérimentale lorsqu’elle est issue d’une expérience scientifique, méthodiquement mis en place.

Par exemple, le vieux paysan a une connaissance empirique du temps qu’il fera demain, des phases de la lune, alors que le météorologue, l’astronome ont des connaissances expérimentales du temps ou de la marche des planètes. De même qu’il y a une médecine empirique, celle des guérisseurs, et une médecine expérimentale qui est l’application d’une science. De même, il y a une psychologie empirique, celle des commerçants, des enseignants, des médecins et une expérimentale d’où l’on tire des technologies comme la publicité ou la psychothérapie.

Bref ce qui est empirique au premier sens, c’est-à-dire expérientiel, est empirique ou expérimental au second sens.

Maintenant que le vocabulaire est posé, nous allons pouvoir débattre du problème de l’origine de nos notions, de nos principes et de notre contenu mental.

L’empirisme, c’est la croyance philosophique selon laquelle c’est l’observation, l’expérience qui sont à l’origine de nos notions, de nos connaissances et même de nos principes logiques. Les pseudos principes de la raison (par exemple, le principe de causalité : « tout a une cause ») se sont fourrés dans notre esprit à force d’observations ou d’expériences.

Hume (1711-1776) (Recherche sur l’entendement humain) raisonne ainsi : ‘une bille choque une autre qui se met à se mouvoir, et cela dix fois, cent fois et on observe mille phénomènes semblables et à force de voir ce qui advient (être précédé par autre chose), une association, une habitude s’installe dans notre esprit de sorte que, bientôt, mécaniquement, lorsque quelque chose se produit, nous cherchons ce qui l’a précédée, ce que nous appelons cause et qu’il vaudrait mieux appeler antécédent. […] J’oserai affirmer, comme une proposition générale qui n’admet pas d’exception, que la connaissance de cette relation ne s’obtient, en aucun cas, par des raisonnements a priori ; mais qu’elle naît entièrement de l’expérience’.

La formule qui résume l’empirisme absolu est « il n’y a rien dans l’entendement qui ne soit passé auparavant par les sens » (Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu) – John Locke (1632-1704).

Le rationalisme est l’attitude selon laquelle il y a un esprit humain, une raison humaine avec son activité propre et cela antérieurement à toute expérience.

Cependant, il y a deux types de rationalistes.

Le rationaliste absolu croit que le savoir authentique ne doit absolument rien à l’expérience. Ce sont un savoir et des notions innés. Pour Descartes, certaines idées nécessitent un savoir inné, qui ne peuvent passer par l’expérience : Dieu, l’infini, le parfait. Pour Platon, le monde de l’expérience n’est pas le monde réel, mais seulement une ombre, une image : les choses ne sont ce qu’elles sont que par participation à l’Idée, de même que les mètres à mesurer ne sont approximativement des mètres que par comparaison au mètre étalon. Dans un voyage antique, notre âme a contemplé le monde des idées, c’est-à-dire des modèles éternels qui, seuls, constituent l’Être, la Réalité. Alors pour Platon, chercher le vrai savoir sera de se détourner de l’expérience, de ce que nous montre nos sens pour en soi-même réveiller son âme : « apprendre, c’est se ressouvenir » (doctrine de la réminiscence).

Mais, à part Platon, l’idée de construire une science sans se référer à l’expérience, même si l’observation peut être contraire à la réalité (soleil qui tourne autour de la terre), est irréaliste.

D’où le deuxième type de rationalistes, les empiristes-rationalistes.

Descartes avancera très vite l’idée que l’expérience est bien la mine d’où il faudra extraire les notions, mais cette extraction ne se fait pas par le jeu mécanique de l’expérience, mais par une activité propre de l’esprit humain. C’est lui qui est le mineur avec sa lampe et son pic. Il y a un esprit humain avec ses principes propres (principe de causalité chez Kant), avec son propre pouvoir d’abstraction (l’intellect actif chez Aristote). Il y a une activité de l’esprit antérieure à toute expérience (voilà pourquoi les animaux qui ont le même système sensoriel que nous ne possèdent ni nos idées, ni notre savoir, ni notre logique). C’est Leibniz qui trouve la formule pour définir l’empirisme rationaliste : « il n’y a rien dans l’entendement qui n’ait été auparavant dans les sens si ce n’est l’entendement lui-même ».

Pour Aristote, les idées sont réalisées et contenues dans les choses, dans les individus sensibles : l’idée du cheval est dans les chevaux. Il faut cependant l’activité et le discernement de l’esprit pour abstraire ces idées[3]. L’âme est munie de deux intellects : l’actif qui pratique l’abstraction, permet la saisie de l’intelligible, du pensable, mais qui ne peut connaître par lui-même et le passif qui ne fait que recueillir les connaissances venues des sens et ce que lui montre l’intellect actif. L’un agit sur l’autre comme la lumière qui permet la saisie du visible, du perçu.

Pour illustrer les attitudes des uns et des autres, appliquons ces façons de concevoir l’origine de nos connaissances aux notions mathématiques en géométrie (point, ligne, cercle, sphère) ou dans la théorie des nombres (entiers, fractionnaires, irrationnels, imaginaires).

Pour les rationalistes purs (Platon) : ce sont des notions innées d’où leur caractère de perfection. Le cercle existe et un tronc d’arbre éveille en nous cette notion.

Objection : l’origine humble des mathématiques, ses liens avec les techniques concrètes de l’arpentage, de la distribution des vivres, des troupeaux. Surtout son évolution est liée aux besoins de la physique et des autres sciences « concrètes » : les nombres imaginaires prirent leur essor avec les calculs des courants alternatifs, le calcul des probabilités est lié aux jeux de hasard, puis à la progression des sciences humaines, de l’assurance, etc.

L’empirisme absolu, c’est la croyance que les êtres mathématiques ont été observés tout fait dans la nature, que l’esprit les a recueillis dans son champ expérientiel. L’idée de cercle provient de l’observation du soleil, des troncs d’arbres, des ondes concentriques à la surface d’un lac calme quand on lâche un caillou, etc. À la rigueur, il y a action des méninges, une part d’abstraction pour ne considérer en face d’une table que le dessus et voir ainsi un plan, que le bord et voir une ligne.

Pour les nombres, c’est la même chose. Ils existent dans notre champ expérientiel : non seulement je vois une orange, une banane, une cerise, mais, en même temps, je vois 3.

Objection : aucun solide dans la nature ne représente un être mathématique. Il faut de bons yeux (ou au contraire être particulièrement myope) pour voir une sphère parfaite, un cercle bien rond, une ligne sans épaisseur. À fortiori un myriagone (espace à n dimensions).

Prenons l’exemple du cercle.

La nature me montre la figure 1.

Après abstraction, je peux voir la partie la plus régulière et obtenir la figure 2. Mais ce n’est pas un cercle. Bref l’abstraction élimine, mais ne substitue pas.

Pour les nombres, on peut sans difficulté concevoir un, deux, trois, cinq. Mais un nombre irrationnel, imaginaire ? ou même un nombre entier très grand ? Si le camarade Pérou (c’est le nom d’un des élèves de la classe) se vante en face de ma main de voir 5, quand on lui demande combien il voit d’élèves dans cette salle, il répond : j’en vois un certain nombre. Combien ? Il faut que je compte, répond-il. Autrement dit, cet esprit humain bien fait est incapable de voir le nombre 20, nombre infiniment médiocre pourtant, et il confesse qu’il devra le construire par une activité de son esprit (compter).

Ces objections nous amènent aux empiristes-rationalistes

L’empirisme rationalisme, c’est l’affirmation que les notions mathématiques sont les fruits d’une construction de l’esprit humain (rationalisme) stimulé par ce qu’il voit de l’expérience (empirisme). Pour le cercle, l’esprit distingue dans son champ expérimental des fantômes imparfaits, cela stimule son esprit qui reconstruit le cercle. Poincaré écrit qu’il n’y aurait pas de géométrie s’il n’y avait pas de corps solide dans la nature.

Pour revenir à notre cercle, l’expérience me montre la figure 1. Après abstraction, j’obtiens la figure 2. C’est alors que mon esprit conçoit et enfante la figure 3. Évidemment, cela ne s’arrête pas là. En pivotant autour d’un diamètre, il obtiendra la sphère.

Pour Poincaré, la nature des corps idéaux est tirée de toute pièce de notre esprit, l’expérience étant l’occasion qui nous engage à faire sortir ces notions de notre esprit. C’est la théorie de la réminiscence que nous retrouvons ici : notre âme qui va à l’école avant notre naissance et qui réapprend ensuite au contact du réel.

Pareil pour les nombres. Pour Kant (ou Hamelin) : il n’y a que des unités ou des pluriels dans notre champ expérientiel. Le nombre va être une construction de l’esprit. Ainsi un animal n’a pas la notion de nombre, mais seulement celle de la multitude.

Objection : on ne répond pas à la question. D’où vient ma capacité de compter (il semble que ce soit lié à des cailloux, donc à l’observation) ? Bref, l’exemple ne permet pas de conclure. Certes le nombre 20 nécessite une construction intellectuelle (additionner ou compter), mais rien ne prouve que cette construction intellectuelle ne soit pas elle-même issue de l’expérience (cf. le texte de Hume avec les billes qui s’entrechoquent).

La perception du monde

Il y a une différence importante entre ce que nous percevons et le monde réel. C’est la fable de la caverne de Platon (nous ne percevons que les ombres de ce qui existe), mais je préfère de beaucoup ce conte hindou, la fable des aveugles et de l’éléphant :

Un roi amena des aveugles pour qu’ils apprennent ce qu’était un éléphant. Parmi eux, l’un d’eux saisit la jambe de l’éléphant, un autre saisit la queue, un autre toucha le ventre, un autre prit une oreille, un autre une défense, un autre la trompe.

(illustration de Sophie Woods, World Stories for Children, Ainsworth & Co. – Chicago 1916)

Les émissaires ramenèrent ensuite les aveugles vers le roi qui leur demanda : « À quoi ressemble un éléphant ? »

Celui qui avait tenu une jambe répondit : « Ô, sage roi, un éléphant est comme un pilier » ;

celui qui avait tenu la queue dit que l’éléphant était comme un balai ;

celui qui avait touché le ventre, qu’il était comme un mur ;

celui qui avait touché l’oreille, qu’il était comme un plateau ;

celui qui avait tenu une défense, qu’il était comme une corne ;

quant à celui qui avait tenu la trompe, il répondit « Ô, grand roi, un éléphant est comme une corde. »

Il y a deux fins à ce conte. Dans l’une, les aveugles se disputent et en arrivent aux mains, dans l’autre, le roi leur explique ce qu’est un éléphant et pourquoi untel et untel ont cru ce qu’ils ont cru.

Ce qu’il faut retenir de ce conte, c’est que l’éléphant existe et que les hommes ont deux possibilités : soit se disputer soit mettre leurs connaissances en commun pour tenter de reconstituer l’éléphant.

Enfin, notons que, même s’ils s’entendent, si le roi n’était pas là, personne ne pourrait donner la couleur de l’éléphant[4].

Dans le langage commun (en politique, en particulier), l’idéaliste est celui qui rêve tandis que le réaliste est celui qui se soumet à la réalité.

En philosophie, les réalistes pensent qu’il y a des res, c’est-à-dire des choses indépendantes de l’esprit (les plus hardis vont même jusqu’à penser que l’esprit humain n’est qu’un phénomène issu de la matière). Supprimez l’esprit, les choses continuent à être.

Les idéalistes au contraire pensent que le monde-objet est une construction, une pure production de l’esprit.

Entre ces deux positions extrêmes, il existe toute une palette pour laquelle le monde que nous connaissons est plus ou moins une image conforme au monde réel.

Commençons par Descartes. En principe, c’est un réaliste, un « chosiste » religieux. Il croit à l’existence d’un monde matériel, la « res extensa » (la chose étendue). Pourtant on parle d’idéalisme cartésien, car il met du temps à croire en l’existence de ce monde, cette existence, pour lui, ne va pas de soi. Il se propose de la démontrer péniblement.

Quand on va au fond des choses sans tricher, on est d’abord sûr que de ceci : on est une chose qui pense. C’est la première et, peut-être la dernière des évidences « je pense, donc je suis ». Peut-être que devant le « je » pensant, le monde-objet n’est qu’un songe, une fantasmagorie ?

Non, car je ne suis pas seul au monde ! Il y a Dieu aussi dont je démontre l’existence tout de suite (cf. supra : la métaphysique – l’homme, sa place dans l’univers).

Nous sommes désormais deux et je vois que je suis sa créature. Dieu, avec sa véracité et sa puissance infinie, ne peut permettre qu’un malin génie me trompe lorsque, ayant bien procédé, j’ai l’évidence. Dieu ne peut pas permettre que ce monde qui s’impose comme une évidence soit une fantasmagorie donc le monde existe.

C’est là la preuve cosmologique[5] renversée. Ici, Dieu existe donc le monde existe !

Bref. Il met du temps à croire en l’existence du monde, il est obligé de la démontrer. Cela traduit la primauté de l’esprit sur les choses, c’est en cela qu’il s’agit d’un idéalisme.

George Berkeley, philosophe et évêque irlandais, dans son dialogue entre Hylas et Philonoüs (hülê = la matière, Philo = esprit, noüs = amateur) prêche un idéalisme absolu. Pour lui, comme dans la démarche qui a conduit Descartes a affirmé « Je pense donc je suis », il n’existe pas de chose, mais seulement des perceptions de l’esprit. Pour les choses être, exister, c’est être perçu. Ce qui n’est pas perçu n’existe pas ! Mais comme l’esprit qui perçoit existe bien lui en tant que sujet percevant, la formule totale de l’existant est celle-ci : « Esse est percipi aut percipere » (exister, c’est être perçu ou percevoir).

Objection : si le ciel, cette maison, mon corps sont des perceptions, alors, quand je dors, cela n’existe plus !

– Réponse : le monde est le système de perception de Dieu (ainsi le monde demeure quand je dors et il y aura du monde à mon enterrement), ainsi s’explique la résistance du monde à mon esprit humain, les lois du monde que j’ai tant de peine à découvrir et ainsi s’explique que, nous tous, nous percevons les mêmes choses au même moment[6].

Sans l’intervention divine, Berkeley, comme Descartes, devrait conclure au solipsisme (seul le soi peut être tenu pour assurément existant, le monde extérieur avec ses habitants n’existe que comme une représentation hypothétique, et ne peut donc pas être considéré, sans abus de langage, autrement que comme incertain).

Pour Leibniz, l’univers entier est fait de monades, c’est-à-dire de points d’âme. Il y en a une infinité depuis la plus humble particule jusqu’à la monade suprême, Dieu. Autrement dit, ce que nous appelons matière n’existe pas comme matière, c’est déjà de l’âme. Il n’y a que des âmes. Spiritualisme absolu !

Mon corps est un système de monade et si Leibniz distingue corps et esprit, c’est parce que l’esprit est une monade bien développée (par opposition aux monades mal développées, confuses).

De plus la monade est un monde fermé à jamais sur lui-même. Rien n’y entre, rien n’en sort. Le monde que ma monade-esprit perçoit au-dehors reçoit du dehors, c’est bel et bien en elle-même qu’elle le perçoit. Je ne perçois à jamais que mes propres perceptions internes, ma propre vie interne, mes propres idées.

STOP !

J’arrête ici de recopier pareilles inepties. Là encore, pour assurer la cohésion du monde, Dieu[7] intervient et, rendons-Lui grâce, il y aura effectivement une monade-nuage qui passera dans la monade-ciel au moment même où dans ma monade-esprit se mettra en place cette image.

Pourtant, derrière ces délires se cache une vérité importante : nous ne connaissons le monde qu’à travers nos sens, notre perception. Quel est l’univers d’un aveugle de naissance ? d’un sourd ? d’un autiste ? Nous-mêmes ne percevons qu’une partie du spectre lumineux, partageons-nous la même réalité qu’un animal qui ne verrait que dans les infrarouges ? Et que perçoit un chat ? un chien ? Dans quel univers vivent-ils ?

Ces délires permettent aussi d’envisager ce que serait notre propre mort, le « je ne suis pas ».

Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique (1798) : « La pensée que “je ne suis pas” ne peut absolument pas exister ; car si je ne suis pas, je ne peux pas non plus être conscient que je ne suis pas ».

L’idée que le monde n’existe qu’à travers notre perception nous aide à concevoir, à exprimer concrètement la réalité de notre mort (pas de celle d’un proche ou d’un autre, mais la nôtre), car notre mort, c’est le retour du néant. Tout se passera pour nous comme si le monde cesserait d’exister.

Tandis qu’au fond d’un trou, je meurs

Poème (1972)

Quelque part, un bébé pleure

Enfant, tu seras ce que je fus

Un univers entre deux néants.

Pour Platon, le monde sensible, c’est-à-dire celui qui nous apparaît par les sens et l’expérience n’a qu’une réalité d’emprunt comme l’ombre par rapport au corps qu’elle suit. Ce monde sensible n’existe que par participation aux Idées (comme les mètres que nous utilisons pour mesurer ne sont mètres que par référence au mètre étalon) et comme ces Idées ne sont appréhendées ou plutôt retrouvées que par l’intelligence, on a affaire aux primats de l’esprit sur les choses. Ce que nous appelons les res n’existe que sur le modèle des Idées. Par exemple :

– Le cercle parfait existe dans le monde des Idées, le tronc d’un arbre, le disque solaire, un cerceau ne sont que des représentations médiocres de ce concept.

– Derrière un percheron, un poney, un mini-shetland ou le pur-sang arabe se trouve le cheval et ils sont pourtant bien différents. C’est la référence à l’idée de cheval qui les réunit.

– Pourquoi est-ce que je distingue une table d’un tabouret alors même que je m’assois sur le premier ? Sinon par référence aux formes table et tabouret.

Même si le concept peut surprendre et qu’une formulation plus adaptée aux temps actuels serait nécessaire, notons que l’humanisme est basé sur la notion de forme humaine. C’est en effet par référence à cette idée d’Homme, à cette nature humaine, à l’Homme de Platon dont chacun d’entre nous n’est qu’un représentant, que nous pouvons envisager une morale commune.

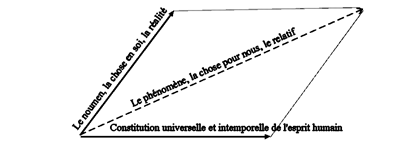

Pour Kant (1724 -1804), le monde que j’étudie et dont la science établit les lois est la construction partielle de l’esprit humain et de la réalité :

« Le monde est notre enfant. La mère est l’esprit humain, il en porte des traits, il n’est pas la copie conforme du père ».

Le monde qui est là est relatif à la constitution de l’esprit humain, de sorte qu’un autre esprit que le nôtre verrait le monde autrement que nous (pas forcément mieux, mais autrement), sa science serait différente de la nôtre (mais pas meilleur). Avec le même père, le monde, une autre mère aurait un autre enfant, mais pas plus que le premier, il ne serait la copie conforme du père.

Pour Kant, l’espace, le temps et les catégories (la quantité, la qualité, la causalité, les relations, le possible/impossible, le nécessaire/suffisant) sont des formes a prioride la pensée (cela est dans notre esprit avant tout contact avec le monde, toute expérience), c’est-à-dire des structures intuitives permettant d’appréhender les objets. Sans eux, aucune connaissance ne serait possible. Sans ce travail de l’esprit, le monde serait une cacophonie d’impressions, impénétrables à l’esprit humain, mais grâce à eux, le monde devient le monde de l’expérience, pénétrable à notre compréhension. Avec eux, la connaissance du monde devient possible, car ils ont fait d’une matière première informe ce monde bien construit qu’on nomme le monde de l’expérience[8].

- Monde de l’expérience = matière + forme

- Matière : ce qui vient des choses, le monde réel.

- Forme : ce qui vient de notre esprit humain.

Kant l’appelle phénomène ou monde phénoménal (du grec phaïnomenon = ce qui apparaît) et il l’oppose au noumène qui est la chose en soi, la réalité, l’absolu, qui est, indépendamment de la connaissance que nous pouvons en avoir. Par contre, les formes a priori de la sensibilité ne sont pas des choses réelles ou des constituants de la réalité. Ce ne sont pas des objets, mais des illusions que notre esprit, en vertu de sa constitution, projette sur le monde comme celui qui est né avec des verres de contact voit le monde en bleu alors que le bleu n’existe pas en dehors des verres.

Kant écrit : « Or que sont l’espace et le temps ? Sont-ils des êtres réels ou bien sont-ils tels qu’ils tiennent à la constitution subjective de notre esprit ? »

Et comme ce monde qui nous apparaît dans les formes a priori de la sensibilité (espace, temps), Kant a cette définition : « J’appelle phénomène tout ce qui est susceptible d’expérience possible dans l’espace et le temps ».

Remarque : quelle différence entre un fait et un phénomène. Un fait, c’est tout ce qui se passe donc on peut concevoir des faits qui ne sont pas susceptibles d’expérience possible et donc qui ne sont pas des phénomènes (Dieu, s’il existe). En revanche un « fait scientifique » est toujours synonyme de phénomène, car la science est positive, c’est-à-dire que, par définition, elle ne prend pour objet que ce qui est susceptible d’expérience.

Il faut bien comprendre que le noumène, la chose en soi, n’est pas dans un monde à part. C’est la matière première même du phénomène, de ce qui nous apparaît. Schopenhauer disait que « le monde a deux faces, il y a l’autre côté du monde » (c’est le noumène, la chose en soi), « et il y a ce côté-ci du monde » (c’est le monde phénoménal).

Le positivisme est caractérisé par deux affirmations :

– nous ne pouvons pas connaître l’absolu : « L’absolu est un océan pour lequel nous n’avons ni barque ni voile » (Littré), donc la métaphysique qui se propose de connaître l’absolu est impossible

– Par contre nous pouvons connaître parfaitement le monde phénoménal, saisir les lois entre phénomènes, la science, c’est-à-dire la connaissance des phénomènes et de leur loi, est possible.

Le positivisme, c’est l’attitude qui consiste à ne tenir pour sûr et vrai que ce qui est susceptible d’expériences possibles. Cela élimine toutes crédulités, superstitions ou spéculations surnaturelles. Par exemple : Kepler (auteur de la loi sur le mouvement des planètes), quand il voulait donner la cause de ses ellipses disait qu’il s’agissait d’un ange [« angelus ducce »] ! C’est une explication théologique, invérifiable. Les positivistes, lorsqu’ils donnent une explication, elle doit faire appel à des choses vérifiables. Ici, ils se contenteraient de décrire le mouvement.

Comte, dans sa première leçon, affirme qu’il y a trois façons de penser le monde, d’expliquer les phénomènes, trois façons que l’esprit humain a connues successivement dans l’histoire et que chaque homme traverse en raccourci dans son existence individuelle.

– L’âge théologique. : c’est celui où l’on explique les phénomènes par des dieux, des forces surnaturelles. C’est l’antiquité. À cela correspond l’enfance. Une mentalité infantile, primitive.

– L’âge métaphysique : c’est celui où l’on explique les phénomènes par des entités (des choses en soi). Les explications sont maintenant naturelles. Ainsi l’âge métaphysique a joué ce rôle historique de saper l’âge théologique en inaugurant la voie des explications naturelles et de préparer par-là l’avènement de l’âge positif. C’est le Moyen Âge. On utilise entre autres comme explications les vertus ou les facultés. Les vertus expliquent les phénomènes de la nature : la tisane de pavot fait dormir parce que les graines de pavot possèdent une vertu dormitive. Les facultés de l’âme concernent les phénomènes psychologiques et désignent ce que l’on place derrière pour en rendre compte, par exemple : les rêves viennent de la puissance de l’Imagination. La métaphysique correspond à la personnification des abstractions, à l’âge des majuscules, à l’adolescence. On écrit l’Amour, l’Honneur, etc.

Examinons ce que ces deux âges ont en commun : l’esprit exige des explications pleinement satisfaisantes (la série des pourquoi de l’enfant qui énerve tant l’adulte, car celui-ci, à l’âge positif, a compris que les explications totales échappent à l’esprit humain). Il cherche donc une cause capable de produire l’effet : un dieu, une faculté, une vertu. Quitte à ce que ces explications soient invérifiables, car échappant à toute expérience.

– l’âge positif ou scientifique : c’est celui où on explique un phénomène par d’autres phénomènes. On reste dans le monde de l’expérience possible. Ainsi le pavot fait dormir à cause de la présence de tel corps chimique que l’on a réussi à isoler et à identifier et qui agit selon tel mécanisme sur les cellules nerveuses. Pour un individu, c’est l’âge adulte, cet âge réaliste où l’on ne croit qu’à ce qu’on peut vérifier.

Comte écrit : « chacun de nous en contemplant sa propre histoire ne se souvient-il pas qu’il a été successivement, quant à ses notions les plus importantes, théologien dans son enfance, métaphysicien dans sa jeunesse et physicien dans sa virilité ».

Remarques :

- la loi des trois états n’est-elle pas trop schématique ? Ces trois états peuvent coexister soit à une même époque (Exemple : l’antiquité avait son polythéisme, mais aussi ses métaphysiciens et ses savants) soit dans un même individu (Exemple : Descartes).

- La science moderne est parfois infidèle à son idéal de positivité. Elle affirme encore de véritables entités qui échappent à toutes expériences possibles (l’attraction universelle[9]). Enfin, le nom même de cause est employé souvent à la place de loi. Or le but d’une science positive est la recherche de lois.

Le positivisme limite le monde de la science, uniquement et volontairement, au monde phénoménal, laissant à la métaphysique la spéculation sur l’absolu.

Poincaré (Valeur de la science) : « Si l’on demande “la science nous fait-elle connaître la véritable nature des choses ?”, personne n’hésitera à répondre non ».

La science va chercher les lois et non les causes, car les causes n’existent pas au niveau du monde phénoménal, mais dans l’absolu dont les phénomènes ne sont que des effets.

– La cause, c’est l’être ou le système fermé qui, à lui tout seul, explique, produit l’effet. Or, comme le montrent les empiristes, il y a seulement des successions régulières entre phénomènes, des rapports de séquences.

Hume : « une bille en choque une autre qui se met à se mouvoir, et cela dix fois, mille fois. Observons bien. On ne voit nullement le premier mouvement produire le second ou le second sortir du premier ou une force, un influx causal passer de la première bille dans la seconde. À jamais, on ne voit que le premier mouvement et puis le second dans un rapport de séquence ».

– En outre, il serait impossible de déterminer LA cause suffisante d’aucun phénomène, car tout phénomène considéré comme effet est en relation avec une infinité d’autres phénomènes. Exemple : un coup de fusil a tué un oiseau. Quelle est la cause ? le fusil ? la poudre ? l’influx nerveux qui a pressé le doigt ? la présence du chasseur ? de l’oiseau ? etc. Et chacune de ces explications demande à son tour une explication et on finira par embrasser la totalité des conditions de l’univers. Voilà pourquoi les panthéistes disaient que la cause réelle du plus petit des phénomènes, c’était le Grand Tout, la Totalité. Malebranche exprime une idée analogue quand il dit que la seule cause efficace dans l’univers, c’est Dieu.

Pour Comte, la science dit le comment du monde phénoménal, mais pas le pourquoi, elle ne donne qu’une explication mécaniste, elle renonce à la recherche de causes efficientes ou de causes finales. Elle représente plus qu’elle n’explique les phénomènes. Kepler a établi les lois de la marche des planètes bien avant que Newton n’en propose une explication (l’attraction universelle), mais cette explication, présentée sous forme de loi, est avant tout une description d’un phénomène dont nous ne comprenons pas la cause (pourquoi les corps s’attirent-ils ?). Il en est de même avec Galilée et sa chute des corps, le savant cherche comment les corps tombent et non pourquoi. Certes, on aurait envie de dire que ce comment de la chute des corps s’explique par l’attraction qui en est la cause. Mais cela n’est pas une explication ! D’une part, parce que si c’était le cube des temps, on accuserait quand même l’attraction[10], d’autre part Newton pose l’attraction, mais ne l’explique pas. Comte insiste là-dessus.

Bref, en sciences positives, à la notion de cause s’est substituée celle de lois, de relations. Les causes efficiences (exemple : quel élément dans la matière provoque cette attraction universelle ?) comme les causes finales (en vue de quoi se produisent les phénomènes. Exemple : pour quel but, les trajectoires planétaires sont-elles des ellipses).

Mais en même temps surgit la valeur universelle de la science puisque, se limitant à ce qui est susceptible d’expérience, elle va mettre tout le monde d’accord. Tous les esprits bien faits seront obligés de se rendre devant l’évidence expérimentale ou bien, en mathématiques, devant la démonstration. C’est ainsi que la science peut être l’Union des Travailleurs de la Preuve (Bachelard) et une fois la preuve donnée, elle réalise la convergence mentale, c’est-à-dire l’accord de tous les esprits. Ainsi, il ne peut y avoir qu’une science alors qu’il y a mille métaphysiques.

« Tout, dans le monde matériel, psychologique et social, est soumis au déterminisme le plus régulier […] quand certaines causes sont données, certains effets se produisent immanquablement. » (André Cresson, Bergson, sa vie, son œuvre, sa philosophie)

L’intuitionnisme de Bergson (1859 – 1941) doit être compris comme une critique des excès du positivisme de Comte et du scientisme[11] (pour Charles Péguy, Bergson est « l’homme qui a réintroduit la vie spirituelle dans le monde »). C’est le retour par la voie de la sympathie à la connaissance de l’absolu.

Pour lui, les formes de la raison, les catégories de l’entendement n’ont pas un caractère nécessaire, ils ne sont nullement l’essence immuable de l’esprit, ils ne sont nullement tels que l’homme ne saurait rien se représenter sans eux. Les formes de la raison et de l’intelligence ne sont que des habitudes prises par l’esprit pour penser la matière et agir sur elle. Une autre voie est possible pour la connaissance humaine.

Il rappelle qu’avec des sciences rigoureusement rationnelles, on est limité comme en mathématiques ou en la biologie. Dans l’une, on démontre la vérité, dans l’autre, on montre la réalité ; dans la première, on a une « connaissance relative », car on a « altéré la nature de son objet » pour mieux le comprendre, dans la seconde, on en aura une « connaissance limitée », car on l’a « laissé intact, quitte à n’en saisir qu’une partie ».

C’est ainsi que la métaphysique, c’est-à-dire la connaissance de l’absolu est possible, mais à la voie de l’intelligence, il faut substituer celle de l’instinct, de l’intuition dans laquelle l’esprit s’en va coïncider avec l’objet au lieu de l’atteindre du dehors, dans sa surface. L’intuition le connaît du dedans, c’est-à-dire absolument (connaître = naître avec[12]).

Berkson – Introduction à la métaphysique : l’intuition bergsonienne, c’est « cette espèce de sympathie par laquelle on se transporte à l’intérieur de l’objet pour coïncider avec lui ».

Bergson a écrit « La science a pour principal objet de prévoir et de mesurer : or on ne prévoit les phénomènes physiques qu’à la condition de supposer qu’ils ne durent pas comme nous, et on ne mesure que de l’espace ».

Un exemple avec le temps. La mécanique et la physique mathématique l’avaient, en le mesurant, apprivoisé, Bergson va opposer à cela le temps véritable, celui de l’existence qu’il appellera « durée ». C’est le temps vécu et, comme tel, donné là où il est vécu, dans la conscience, radicalement différent de celui qu’on a rendu mesurable.

Dans L’Évolution créatrice, Bergson relate cet exemple du sucre qui se dissout dans un verre d’eau :

« Si je veux me préparer un verre d’eau sucrée, j’ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. Le temps que j’ai à attendre coïncide avec mon impatience. Ce n’est plus du pensé, c’est du vécu. »

Il oppose le « temps spatial » correspondant au passage d’une aiguille de l’horloge tournant à vitesse constante qui se pense, par calcul, à la différence entre des états successifs et la « durée pure » qui suppose quelque chose qui assure la continuité entre les états successifs, à savoir la conscience de l’observateur.

Dans L’Évolution créatrice, il définit l’élan vital, « force créant de façon imprévisible des formes toujours plus complexes », pulsion créatrice d’où surgissent les réalités vivantes.

Objection : Soixante-trois ans après la parution de l’Évolution créatrice et dix ans après la découverte du code génétique, la validité scientifique de la théorie de l’élan vital est contestée par le prix Nobel de médecine Jacques Monod dans son essai, Le hasard et la nécessité. Russell, dans ses Essais sceptiques, prononce un jugement sévère à propos du livre de Bergson, L’Évolution créatrice : « il n’y a pas dans ce livre, depuis le commencement jusqu’à la fin, un seul raisonnement ; il ne contient qu’une peinture poétique qui fait appel à l’imagination ».

Pour finir, parlons du pragmatisme comme perception du monde, que l’on qualifie aussi d’idéalisme scientifique. On appelle ainsi l’opinion développée par certains savants qui remarquent que les théories et les grands concepts scientifiques sont moins la copie de ce qui se passe que des images, des conventions commodes ou même de simples noms mis à la place des choses qui nous échappent. Cela permet l’intelligibilité du monde, sa reconstruction logique, car ces théories, ces grands concepts permettent d’organiser la matière de façon compréhensible et même de déduire les lois et les phénomènes connus. Bref, l’esprit du savant manie moins des choses (réalisme) que des idées (idéalisme) conçues par l’esprit.

Notons que les lois en vrac ne constituent pas la science, il n’y a de science que lorsqu’il y a système, c’est-à-dire une pyramide de propositions et de notions organisées. Par exemple, en optique, on a d’abord établi un certain nombre de lois et de phénomènes, puis on a avancé l’idée que si les choses se passent ainsi dans ce domaine, c’est que tout se passe comme si tel principe (la théorie ondulatoire) régissait l’ensemble de ce domaine. Alors tout devient intelligible, les lois et les phénomènes sont organisés et unifiés.

Une théorie est vraie parce qu’elle a réussi (Poincaré : « L’idée devient vraie en réussissant »), parce qu’elle me donne une représentation commode et simplifiée d’un ensemble de lois et de phénomènes qui me permet de prévoir, mais qui deviendra fausse quand certains phénomènes ne seront plus expliqués[13]. C’est pour cela que l’on parle de pragmatisme.

Exemple, en optique : on constate des phénomènes (il y a une grande analogie entre le comportement de la lumière et du mouvement oscillatoire sur un liquide) ; on établit des lois (qui permettent d’unifier des observations différentes) ; à un moment, on établit une théorie. Il y eut la théorie de l’émission de Newton (en posant l’image d’une lumière faite de graines « qui s’en vont devant eux », on comprend tout – 1660). Mais cette théorie devint fausse lorsque l’on découvrit des phénomènes et lois inexplicables par cette image et ce fut la théorie ondulatoire de Huygens (1678) reprise par Fresnel (1818) (« Tout se passe comme si la lumière était due à des vibrations de l’éther). Cette théorie étant peu commode pour le calcul, Maxwell lui substitue la théorie électromagnétique (« Tout se passe comme si la lumière était assimilable à des phénomènes électriques »). Cette théorie devint fausse à son tour lorsque l’on s’aperçoit que certains phénomènes spectroscopiques lui échappent. Enfin vient la théorie onde-corpuscule qui, en somme, fait la synthèse entre la théorie ondulatoire et la théorie de l’émission.

Peu importe que l’on nomme cela idéalisme scientifique ou pragmatisme, ce qu’il faut comprendre avant tout c’est l’ingéniosité, l’œuvre de la pensée (rationalisme) et que la science est une reconstruction de la Nature, effectuée par l’esprit selon les lois de sa propre logique. Nous substituons au monde réel un monde conçu par l’esprit, un monde simplifié qui « colle » au réel. Descartes disait qu’il convenait de « supposer même de l’ordre entre les éléments simples ne se précédant pas naturellement les uns les autres ». Par exemple, pour comprendre la chute d’une pomme, je commencerai par la supposer tombant en chute libre, chose irréalisable et irréalisée dans la nature et c’est après que l’on rajoute tout le reste (résistance de l’air, vitesse initiale, etc.).

Les scientifiques ont appris à être modestes, tant de théories se sont révélées fausses[14] ou ont dû être précisées. Désormais, ils préfèrent parler de consensus, cela permet de débattre sans passer par l’insulte. Ainsi en est-il de la théorie de l’évolution, du Big Bang, de l’existence de trous noirs, etc.

Puis-je prévoir ?

Tout sera toujours en ordre dans la nature. Ce qui signifie que la nature est la cité des lois.

Qu’est-ce qu’une loi ? C’est une proposition universelle qui s’applique à la série.

Par exemple, tous les corps tombent dans le vide selon telle formule, la pression et le volume d’un gaz à température constante varient de façon inversement proportionnelle (Loi de Mariotte). Mais également, la loi politique commande à tous les citoyens d’un état.

En sciences, une loi, c’est

- Le film constant, l’essence d’un phénomène, sa formule (ex : e = ½ gt²)

- Ou bien un rapport constant entre un ensemble de conditions et l’apparition d’un phénomène (la rotation de la Terre sur elle-même et son éclairage par le soleil s’accompagne d’une alternance de jour et de nuit ou bien l’échauffement s’accompagne d’une dilatation)

Pour énoncer une telle loi, il faut interpoler et extrapoler.

Interpoler, parce que lorsque l’on étudie un mouvement, on ne dispose que de quelque mesure et il faut trouver comment relier ces mesures (donc, insérer des mesures théoriques entre deux mesures réelles).

Extrapoler parce qu’à partir de quelques cas, il faut énoncer une loi qui concerne toutes les situations analogues.

Le schéma de la création d’une loi est la suivante

- Observation – (interpolation)-> Hypothèse.

- Hypothèse – (extrapolation)-> Généralisation.

- Généralisation – (Vérification/expérience) -> Énoncé de la loi universelle.

Cette démarche est inductive. L’induction est une démarche intellectuelle qui consiste à procéder par inférence probable, c’est-à-dire à déduire des lois par généralisation des observations. Comme on l’a vu précédemment, la plupart des lois de la physique sont le résultat d’induction : on a mis en évidence la loi, on ne sait pas la justifier.

Dans un deuxième temps, lorsque l’on aura mis en place une théorie, on déduira les lois. La déduction, c’est la démarche intellectuelle qui consiste à déduire logiquement des résultats (les lois) à partir de prémisse (ici la théorie).

Poursuivons notre schéma :

- Loi universelle -> Explications, prévisions et vérification expérimentale.

Mais, au fait, qu’est-ce qui fonde (légitime) le saut de quelques-uns à tous, de quel droit interpoler et extrapoler, affirmer que tous et pour toujours obéissent à ce que l’on a établi pour quelques faits seulement ? C’est le déterminisme.

Le déterminisme, c’est une croyance, une attitude philosophique, une attitude de travail devant le monde pour le comprendre afin de prévoir. C’est la forme moderne du vieux principe de causalité qui s’énonce ainsi : tout a une cause efficiente, c’est-à-dire que rien ne se produit spontanément comme commencement absolu, sans rien derrière lui pour l’expliquer. C’est l’affirmation que « dans la nature, tout obéit à des lois et les phénomènes de même genre obéissent aux mêmes lois » ou encore que « tout sera toujours en ordre dans la nature ».

Il y a dans le déterminisme l’affirmation de la nécessité universelle. Être déterministe, c’est croire que rien n’arrive spontanément, librement et comme commencement absolu, que tout est déterminé, c’est-à-dire emmené à l’existence par un état antécédent de l’univers. Dans son livre Fondement de l’induction, Lachelier énonce ainsi ce principe « les phénomènes forment des séries dans lesquelles l’existence du précédent détermine celle du suivant », chaque phénomène est nécessaire, c’est-à-dire qu’il ne pourrait pas ne pas avoir lieu. Le principe de causalité s’énonçait ainsi : « tout a une cause efficiente, c’est-à-dire que rien ne se produit spontanément comme commencement absolu, sans rien avant lui qui ne l’explique ».

C’est ce mécanisme régulier de la nécessité qui assure la prévisibilité et permet l’élaboration de lois.

Remarque : ne pas confondre déterminisme et fatalisme. Pour le fataliste aussi, tout ce qui advient advient nécessairement, amené et tenu à l’existence par sa cause qui est pour lui le destin. Oui, mais le destin est une volonté aveugle et capricieuse. Au contraire le déterminisme lui est régulier. Tout est maillon d’une chaîne dont le dévidement est régi par une loi.

La première conséquence du déterminisme, c’est que tout est prévisible. Il suffit que l’on connaisse les lois de la succession des phénomènes météo pour que l’on déduise à partir des observations pour que l’on puisse prévoir le temps. Laplace (Exposition du système du monde) en tire la conséquence célèbre :

« Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si par ailleurs, elle était assez vaste pour soumettre ses données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain pour elle, l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. »

Bref, il y a déterminisme quand il y a prévisibilité et réciproquement.

La deuxième conséquence, c’est que le hasard n’existe pas. Le hasard est le principe invoqué comme déclencheur d’événements non liés à une cause connue ou causés par l’intervention d’une force intentionnelle et cachée[15].

Pour un déterministe, si la cause est inconnue, le hasard n’y est pour rien, c’est notre incompétence qui est en cause. Par contre si un phénomène est imprévisible, quels que soient notre niveau scientifique et nos connaissances, alors on peut parler de hasard[16].

Ainsi, on considère comme « hasardeux » les systèmes dynamiques dont le niveau de complexité est tel que l’esprit humain ne peut en déterminer le devenir : tirage du loto, croissance d’une plante, évolution du système solaire, etc. On parle de système chaotique : tout est calculable, mais il faudrait tout connaître et il me faudrait un temps quasi infini pour traiter ce très grand nombre de données[17].

Une autre source de hasards est la réalisation de coïncidences. Deux événements parfaitement prévisibles se produisent simultanément. Le cas typique est la rencontre de deux personnes ou certains accidents industriels. Pour pouvoir prévoir une telle rencontre, il faut étudier les deux systèmes de causes entraînant cette rencontre. Or cette étude simultanée ne peut être entreprise que si l’on a pensé que la rencontre pouvait avoir lieu ! En d’autres termes, pour prédire une coïncidence, il faut l’envisager, le calcul permettant alors de dire si oui ou non, elle se produira.

Dans les deux cas, c’est du hasard « déterministe » : le hasard apparaît alors que les objets sont soumis à des lois précises qui dictent leur comportement futur. Pourtant dans les deux cas on ne peut prévoir le futur du système, et ce quel que soit notre niveau scientifique, par contre on peut expliquer le phénomène, en déterminer les causes.

Stephen Jay Gould, dans son livre, La vie est belle, va plus loin. Évoquant la création, il s’interroge. Pourquoi tel ou tel animal, pourtant faible, a-t-il pu s’imposer ? Pourquoi tel ou tel plus puissant a-t-il fini par disparaître ? Il donne des explications, évoque les ruptures brutales de l’environnement qui rebattent les cartes et on comprend pourquoi, dans le cadre du darwinisme, tel ou tel a prospéré, tel ou tel a finalement été perdant. Mais, dit-il, si on rembobinait le film et qu’on le projetait à nouveau, serait-ce la même histoire ? Bref, on peut expliquer ce qui s’est passé, plus difficilement prédire ce qui va se passer, même dans le cadre de la science et des lois de la physique et de la biologie. Ici, on veut aller plus loin que la prévision et reproduire ce qui s’est passé. Si nous parvenions à reconstituer les mêmes conditions, le résultat serait-il le même ?

Il reste en effet une source de hasard pur : les phénomènes issus directement ou indirectement d’un phénomène quantique, qui sont fondamentalement non déterministes (désintégrations nucléaires, ondes électromagnétiques, spin, etc.).

Il est impossible à la physique de connaître avec certitude à la fois la position et la vitesse ou plutôt la quantité de mouvement d’un corpuscule. Plus grande est la certitude sur la position, plus grande est l’incertitude sur la quantité de mouvement[18].

Cependant, de Broglie, dans son livre Continu et discontinu en physique moderne, décrit l’expérience d’un bombardement d’électrons sur un écran fluorescent. Lorsqu’on lance un flux de particules sur le cristal, on peut prévoir exactement la région où se produisent les scintillations (prévisibilité = déterminisme), au contraire si le canon tire lentement (très peu d’électrons, en théorie un seul, frappent le cristal) il est alors impossible de prévoir correctement l’endroit de la scintillation (indéterminisme).

Conclusion : si le déterminisme est en échec devant l’individu, il réapparaît avec les grands nombres (il y a un parallèle intéressant à faire avec les sondages ou le comportement d’individus dans une foule), les lois de la microphysique cèdent le pas aux lois de la statistique.

On retrouve ce phénomène en sociologie (trafic Lyon-Marseille), en physique (cours du Rhône), en biologie (rapport entre la taille, le poids et l’âge d’un animal. Dans chaque exemple, on a une bonne maîtrise statistique, par contre, il y a une grande incertitude sur chaque individu.

Alors ? Déterminisme ou pas ?

Einstein 7 nov. 1941 à Max Born : « Tu crois en un Dieu joueur de dés. Je crois en un monde en soi, un monde régi par des lois que j’essaie d’appréhender d’une manière sauvagement spéculative. J’espère que quelqu’un pourra s’engager sur une voie plus réaliste et trouvera un fondement plus tangible à une telle conception. Malgré le succès considérable de la théorie des quanta, je ne puis croire que le monde soit gouverné à coups de dés ».

[1] Juger, c’est se prononcer (même négativement en disant « je ne sais pas »), suspendre son jugement, c’est ne rien dire. Aussi le septique examine et se tait.

[2] Herbert Spence (1820-1903) est un philosophe et sociologue anglais, qui a mis en application les théories de Charles Darwin à la sociologie.

[3] Imaginez le cheval dans toute sa diversité et dites si un poney est un cheval et, si oui, pourquoi est-il plus cheval qu’un bourricot ?

[4] Je vous invite à apprécier, avec cette remarque, la couleur du « Voyageur du Mésozoïque » dans les aventures de Spirou.

[5] Il s’agit de la preuve de l’existence de Dieu (cf. le chapitre sur la Métaphysique) : Le monde est là. Or il n’a pas en lui-même de quoi exister, il est contingent, donc il lui faut une cause extérieure à lui et même une cause qui soit cause d’elle-même (causa sui), cause première. En un mot : Dieu.

[6] Cette conception du monde n’est pas sans rappeler le film Matrix. Plus récemment, L’anomalie d’Hervé Le Tellier publié en 2020 renouvelle le genre puisque nous ne serions que des lignes d’un code.

[7] L’Hôpital se moquant de la Charité, Leibniz raille « l’horloger besogneux » de Malebranche (1638-1715) qui ne connaît comme seule cause « efficace » que Dieu.

[8] En même temps que la connaissance du monde devient possible, elle devient relative. Un esprit non humain verrait le monde autrement que nous, sa science serait autre que la nôtre. Ce serait comme si le même père, notre monde, avait un autre enfant avec une autre mère, le second serait différent du premier, mais ce ne serait toujours qu’une copie du père (cf. l’éléphant et les aveugles).

[9] L’attraction universelle est le phénomène selon lequel deux corps s’attirent, chacun exerçant sur l’autre une force F proportionnelle au produit de leurs masses, mais inversement proportionnelle au carré de leur distance. Même si l’on n’est pas en mesure d’expliquer le pourquoi de cette attraction, cela n’a rien à voir avec une vertu ; bien au contraire, nous sommes en pleine science positive où l’on constate, où l’on mesure, où l’on énonce une loi sans chercher une explication foireuse. Peut-être, Chambus a-t-il été trompé par des formulations courantes du style « à cause de l’attraction universelle, la pomme va tomber… ».

[10] ??? À partir de la formule de Newton, on tombe forcément sur le carré ! La formule de Galilée se déduit de celle de Newton. Mais le deuxième argument reste valable. Toutefois, il confirme que la loi de l’attraction universelle est une loi, pas une vertu, contrairement à ce qu’il avait écrit précédemment en voulant montrer que la science n’était pas toujours une science positive. Cela montre la difficulté d’enseigner une matière (la philosophie) qui parle de domaines qui ne nous ont jamais passionnés !

[11] Le scientisme est apparu au XIXe siècle. Les scientistes opposent les sciences expérimentales, seules sources fiables de savoir sur le monde, aux révélations religieuses, aux superstitions, aux traditions. Il s’agit d’une confiance dans l’application des principes et méthodes scientifiques dans tous les domaines, y compris celles de la vie intellectuelle et morale.

[12] Connaître vient de l’ancien français connoistre ou conoistre, du latin cognoscĕre (« fréquenter, apprendre à connaître ») alors que naître vient de l’ancien français naistre, nestre, du latin vulgaire nascĕre (« naître » au sens propre, et au figuré « prendre son origine, provenir »). On notera, la différence entre le a et le o (qui disparaît avec le temps) qui souligne qu’il n’y a pas de lien cognoscĕre et nascĕre et donc entre naître et connaître ! Ah le bon temps où Internet n’existait pas et où un enseignant pouvait épater ses élèves en faisant des étymologies « évidentes ».

[13] En réalité, c’est un peu plus long, car on ne renonce pas si facilement à une théorie et il faut souvent attendre qu’une nouvelle théorie fasse ses preuves pour que l’ancienne soit abandonnée.

[14] Notez que s’il n’y a pas de critère absolu de la vérité, il y a un critère de l’erreur : c’est la contradiction entre la conclusion et les hypothèses (au bout d’un raisonnement logique, j’en arrive à me contredire) ou entre le non-accord avec l’expérience (une expérience nouvelle contredit ma théorie).

[15] Défini ainsi, le hasard serait-il l’autre nom de Dieu ? « Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito. » (Einstein) ; « Le hasard, c’est la forme que prend Dieu pour passer inaperçu » (Jean Cocteau). Le débat entre le hasard (le hasard et la nécessité) et l’existence de Dieu pour expliquer la création serait alors superflu.

[16] Dans son cours, Chambus écrit « si le terme hasard subsiste pour le savant, cela signifie l’imprévisibilité par ignorance […] la tuile qui tombe, le six au dé, etc. sont amenés nécessairement à l’existence seulement les causes sont trop petites, les lois trop enchevêtrées pour que l’on puisse calculer, prévoir » et il rajoute « retrouve la prévisibilité quand il s’agit de grands nombres avec les probabilités, les statistiques ». En réalité, le temps, l’expérience m’ont appris que même dans le cadre strict du déterminisme, le hasard existe, d’où une reformulation de son cours.

[17] Poincaré notait qu’en négligeant quelques conditions, on peut prédire, sans trop de calcul, avec une bonne probabilité (mais sans certitude) ce qui va se passer. Certes, plus on veut voir loin dans le temps, moins les prévisions seront probables, les erreurs s’accumulant quand on s’éloigne de l’instant initial (cf. la météo : jadis annoncer le temps qu’il ferait le lendemain était aléatoire, aujourd’hui avec les moyens modernes, c’est celui de la semaine suivante qui l’est).

[18] On a la relation de Heisenberg : Δx Δp ≥ h, x étant la position spatiale du corpuscule, p la quantité de mouvement, h la constante de Planck (h=6,62.10-27), Δx est l’incertitude sur x, Δp sur p.